GB38031-202标准标志着我国动力电池安全要求从“被动防御”转向“主动防护”,其技术指标超越欧盟UN38.3和美国UL1973标准,树立了全球电池安全新标杆。以下对核心修订内容进行技术解读。

一、热扩散要求:从逃生时间到绝对安全

新国标在热扩散测试方面实现了质的飞跃,主要技术升级包括:

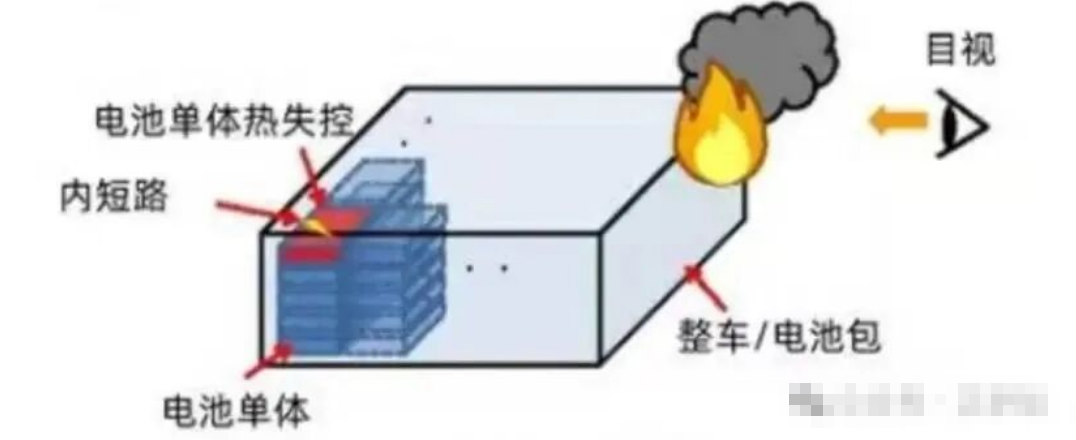

1. 防护目标升级:2020版标准仅要求热失控后5分钟内不起火、不爆炸,为乘员提供逃生时间;新标准要求触发单体热失控后,电池系统在至少2小时观察期内无起火、无爆炸,且所有监测点温度≤60℃,乘员舱CO浓度<100ppm。这意味着电池系统必须具备多层级热失控阻断能力。

图 热扩散测试示意

2. 测试方法强化:新增内部加热片触发热失控方式(模拟电池内部短路),针刺速度优化为0.1-1mm/s(更贴近实际工况)。所有测试电池需处于满电状态(SOC≥95%),提高测试严苛度。

3. 烟气控制要求:新增“热失控信号报警前后5分钟内,乘员舱无可见烟气”的规定,倒逼企业优化泄压阀设计及烟气过滤系统。

二、底部撞击测试:模拟真实场景防护

针对2024年电动车火灾事故中37%由底盘撞击引发的现状,新国标新增底部撞击测试:

1. 测试参数:直径30mm钢球以50km/h速度(对应150J能量)冲击电池包底部,同一区域连续撞击3次。测试后要求无泄漏、无外壳破裂、无起火爆炸,且绝缘电阻≥100Ω/V。

2. 豁免范围:仅离地间隙≥200mm的N类商用车可豁免,乘用车全系强制测试。这促使乘用车电池包底部防护材料增厚2-3mm,抗冲击结构成本增加8-12%。

三、快充循环后安全测试

针对快充导致的锂枝晶问题(使内短路概率增加2.7倍),新增快充耐久性测试:

1. 循环条件:电池经历300次快充循环(SOC区间20%-80%,单次充电时间≤15分钟),相当于用户使用2-3年后的电池状态。

2. 测试要求:循环后立即进行外部短路测试(电阻<5mΩ),要求电池不起火、不爆炸。此测试推动硅基负极应用及预锂化工艺普及,补偿快充导致的锂离子损耗。

四、其他关键修订

1. 绝缘电阻升级:新增交流电路电池系统绝缘电阻测试(≥100Ω/V),直流电路保持≥500Ω/V要求,防止碰撞后漏电风险。

2. 同一型式判定优化:允许部分变更电池包经补充测试和审批后视为同一型式,减少重复认证成本。

3. 适用范围明确:仅适用于电动汽车驱动类动力电池,非驱动类电池(如储能电池)不适用。

免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所有。如涉及版权等问题,请与我们联系删除!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对真实性负责。

分享